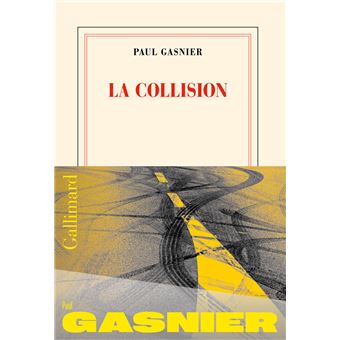

Il aurait pu céder à la colère ou au ressentiment. Mais il a choisi d’écrire. Avec La Collision (ed. Gallimard), Paul Gasnier transforme une tragédie intime, la sienne – sa mère a été tuée par un jeune délinquant récidiviste qui s’adonnait au rodéo urbain en bas des pentes de la Croix-Rousse en 2012 – en une quête de sens et un chemin vers le pardon.

À la croisée du récit de deuil et de l’enquête journalistique, le journaliste de Quotidien sur TMC explore les zones grises du réel et signe un très beau récit d’une grande douceur, loin de toute posture morale.Rencontré lors de sa venue au Livre sur la place à Nancy, Paul Gasnier a accepté de répondre aux questions de ELLE Luxembourg.

Ce livre aurait pu être le récit de votre deuil, mais vous avez choisi de vous intéresser aux circonstances du drame plus qu’à la perte.

Exactement. Ce n’est pas tant un livre sur le deuil que sur les conditions dans lesquelles ma mère a été tuée. Ce qui m’intéressait, c’était de comprendre qui était ce jeune homme, Saïd, et comment son parcours délinquant s’était construit. L’écriture est née de ce besoin de comprendre. Rencontrer sa sœur a été décisif : jusque-là, je n’avais eu que des échanges avec des professionnels (policiers, magistrats, éducateurs) qui le connaissaient de façon extérieure. Sa sœur, elle, m’a permis d’accéder à un regard intime. Et j’ai découvert que cet accident avait bouleversé d’autres vies que la mienne.

Avez-vous gardé contact avec elle depuis ?

Non. Nous nous sommes vus deux fois, longuement, nous avons beaucoup échangé, mais je n’ai plus eu de nouvelles depuis la parution du livre. Je ne sais pas si elle l’a lu ni ce qu’elle en a pensé.

Vous écrivez que « l’écriture sert à comprendre à défaut de pardonner ». Est-ce que ce travail vous a mené, d’une certaine manière, vers le pardon ?

Je ne peux pas dire que j’ai pardonné. Le pardon, c’est quelque chose de long et de difficile. En revanche, l’écriture m’a permis d’adoucir mon regard sur l’événement. J’ai réussi à le regarder avec moins de colère, avec davantage de solidité intérieure.

Elle m’a aussi aidé à « dés-archétyper » cet homme que j’ai tant haï : il était devenu dans ma tête une figure presque démoniaque, une obsession. L’écriture l’a replacé à sa juste place, comme un être humain faillible, comme nous le sommes tous.

Votre déclic d’écriture est venu après un meeting de Éric Zemmour. Que s’est-il passé à ce moment-là ?

Ce meeting a été un choc. J’ai ressenti une colère nouvelle : j’avais l’impression que ces discours d’extrême droite parlaient à ma place, s’emparaient de mon histoire. J’étais exaspéré d’entendre mon drame servir d’illustration à une idéologie qui m’était étrangère.

En même temps, il y avait une contradiction : ce qu’il disait sur scène correspondait à l’accident qui a tué ma mère, et pourtant cela me révoltait. Je n’étais pas d’accord, mais je comprenais ce glissement. C’est ce paradoxe que j’ai voulu explorer par l’écriture.

Je me suis dit : j’ai vécu cette violence, j’ai quelque chose à en dire. J’ai donc demandé à relire le dossier d’instruction, que j’ai ensuite longuement étudié. C’était à la fin de l’année 2022, plusieurs mois après le meeting.

Vous avez justement abordé dans le livre la « tentation de basculer de l’autre côté », du côté de l’extrême-droite. Qu’est-ce qui vous a empêché de franchir cette ligne ?

Mon éducation m’en a empêché ; et surtout ma mère. J’étais très proche d’elle, et dans mes accès de rage, j’entendais sa voix. Elle me rappelait à l’ordre, me ramenait à mes valeurs. Cette proximité m’a tenu droit. C’est elle qui m’a empêché de céder à la haine.

Comment s’est déroulé le travail d’écriture ?

Compliqué, parce que mon métier de journaliste à Quotidien est très prenant. J’écris donc dans les interstices, pendant mes rares week-ends libres ou les vacances. Pendant un an et demi, je n’ai quasiment pas eu de vie. Mais c’était véritablement passionnant. J’ai réussi à me dissocier du fils en deuil pour redevenir journaliste. En quelque sorte, il y avait deux narrateurs : le fils qui raconte sa mère, et le journaliste qui mène l’enquête.

Ce double regard m’a permis d’avancer : contrairement à ce qu’on imagine – on m’a plusieurs fois posé la question – l’écriture n’a pas été douloureuse. Au contraire, elle était stimulante. Ce qui a été dur, c’est la première plongée dans le dossier d’instruction, parce que tout y est inscrit noir sur blanc, il ne ménage rien. Mais une fois cette étape franchie, j’avais toute la matière nécessaire pour construire le récit.

Et justement, la part du fils n’écrase jamais celle du journaliste. Vous vous sentez davantage journaliste ou écrivain ?

Au départ, je l’ai abordé comme un journaliste. Puis j’ai compris que le journalisme ne suffisait pas. La littérature m’offrait une liberté plus grande, à commencer par celle d’exprimer mes émotions, mes hontes, mes contradictions.

Le journalisme est très formaté, alors qu’écrire à la première personne m’a permis d’explorer tout ce que j’avais traversé depuis dix ans. Je suis parti en journaliste, j’ai terminé en écrivain.

Votre écriture frappe par sa douceur et par l’absence de jugement. Comment parvient-on à écrire sur le social sans posture morale ?

Je pense que c’est une question de temps. Si j’ai mis dix ans à écrire ce livre, c’est justement pour ne pas être dans la réaction, pour ne pas être dans la colère. Je ne voulais pas démontrer quoi que ce soit, ni donner de leçon. Pas de thèse, pas d’idéologie. Je voulais simplement observer, raconter, comprendre. Si le livre échappe au regard moral, c’est que j’ai réussi ce que je voulais faire.

Cette douceur se ressent aussi dans votre façon d’évoquer les failles, comme si elles reliaient les gens plutôt qu’elles ne les séparaient.

Oui, c’est très juste. Et cette douceur est aussi une réponse à la manière dont l’extrême droite s’est approprié le langage de la délinquance et de l’insécurité, avec un vocabulaire violent et manichéen. J’ai voulu reprendre la parole sur ces sujets, mais avec mes propres mots. Parler de délinquance avec humanité ne signifie pas excuser : cela veut dire regarder l’autre pour ce qu’il est, un être humain faillible. Et rien que cela, c’est déjà énorme.

Pensez-vous que la colère soit devenue l’émotion dominante de notre époque ?

Oui, incontestablement. Nous vivons dans un temps de colères, et elles ont même contaminé les médias. Autrefois, les médias servaient de digue. A présent, ils contribuent à exciter les colères populaires, opposent les uns aux autres.

La colère structure déjà tout : la politique, les débats publics, les comportements. En tant que journaliste, c’est passionnant à observer. En tant que citoyen, c’est désespérant.

Votre livre a suscité un grand engouement. Comment expliquez-vous cet accueil ?

Je crois qu’il touche à des sujets brûlants : la délinquance, l’immigration, la drogue, la sécurité, des thèmes souvent hystérisés dans le débat public, mais encore rares en littérature. Les lecteurs ont sans doute été sensibles à la nuance. Et puis, il y a peut-être – sans doute – une curiosité de voir un journaliste de Quotidien s’emparer de ces sujets avec d’autres mots que ceux qu’on entend en boucle à la télévision.

Votre livre aborde aussi le déterminisme social, tant pour votre mère, issue de l’aristocratie et prof de yoga, que pour Saïd. La littérature peut-elle encore être un espace d’émancipation ?

Oui, bien sûr. Elle permet de réfléchir sur ces déterminismes, mais surtout, elle reste un espace de nuances. Là où la politique tranche, condamne ou justifie, la littérature laisse la place aux zones grises, aux incertitudes, aux contradictions. Elle n’a pas réponse à tout, et c’est ce qui la rend précieuse.

Qu’est-ce qui nourrit votre écriture ?

Je lis de tout : des classiques, de la littérature contemporaine, des romans, des essais, parfois même de la poésie. Je passe d’un univers à l’autre sans hiérarchie. C’est ce qui nourrit mon regard autant que mon écriture.

Je suis très influencé par le courant américain de la narrative non-fiction, cette manière d’ancrer la littérature dans le réel tout en gardant la force du récit. Ce sont des textes qui mêlent rigueur journalistique et littérature, une voie dans laquelle je me reconnais.

J’ai aussi été profondément marqué par les livres parus ces dernières années sur les violences sexuelles ou la pédophilie, comme Triste Tigre de Neige Sinno : non seulement pour les sujets qu’ils abordent, mais pour la démarche des auteurs et autrices qui racontent leur propre histoire, à la première personne, avec leurs doutes, leurs contradictions. Cette sincérité , cette façon de dire sans détour ce qu’on a traversé, me touche énormément. C’est ce que j’essaie, moi aussi, de faire : parler vrai, sans posture ni surplomb.

Vous ouvrez votre livre sur deux citations, de Paul Valéry et Virginie Despentes. Pourquoi ces choix ?

La phrase de Paul Valéry « Les morts ont les vivants » pour ressources, m’a beaucoup marqué. Elle est extraite de son discours d’entrée à l’Académie française et résume parfaitement ce que je ressens : c’est notre rôle, en tant que vivants, de faire exister nos morts à travers les mots.

Quant à Virginie Despentes, c’est un double clin d’œil. D’abord géographique : elle a tiré son nom de plume du quartier Despentes, celui où se déroule mon livre. Ensuite ironique : dans Cher Connard, elle écrit que “ce sont toujours des enfants de bourgeois qui racontent l’histoire de leur famille”. Cette phrase m’a fait rire, parce qu’elle me visait directement. C’était une façon de dire d’où je parle, et de reconnaître, avec un peu d’autodérision, que je reproduis moi aussi ce geste socialement situé.

Mon psy m’a dit un jour qu’on avait tendance à sacraliser les morts. Avez-vous eu cette crainte en écrivant ?

Oui, je l’avais en tête. Je ne voulais pas faire de ma mère une sainte. Peut-être que je n’ai pas complètement échappé à cet écueil, car elle était réellement une femme formidable. Mais je voulais rester lucide, ne pas idéaliser à outrance.

Paul Gasnier, La Collision, aux éditions Gallimard

À lire également

La Nuit au cœur de Natacha Appanah : écrire l’indicible

Luxembourg Art Week 2025 : trois jours pour vivre l’art au cœur de la ville

Que faire en novembre au Luxembourg ?