Assassinée à 15 ans après avoir dénoncé un viol et subi des violences, Shaina incarne les failles d’un système judiciaire qui n’a pas su la protéger. L’analyse de Negar Haeri retrace les manquements étape par étape de l’affaire Shaina.

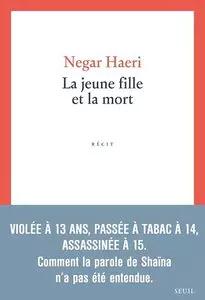

C’est ce constat que développe l’avocate Negar Haeri dans La Jeune Fille et la Mort, paru aux éditions du Seuil, un livre qui revient sur les manquements, les biais cognitifs et les erreurs de procédure qui ont façonné le destin judiciaire de cette adolescente.

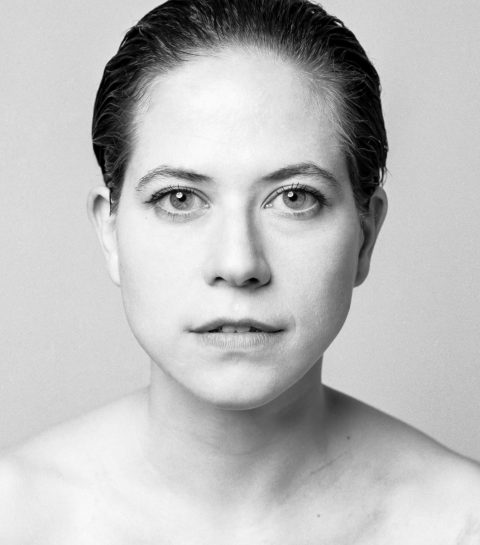

« On a gagné cinq procès », explique Negar Haeri, avocate de Shaina et sa famille, en préambule « Et pourtant, jamais je n’ai eu le sentiment que justice lui était rendue. »

Un dossier marqué par une première erreur déterminante

Lorsque Shaina porte plainte pour viol à 13 ans, elle est examinée à l’hôpital. Cet examen médico-légal aurait dû constituer le socle du dossier : son objectif, son « rôle » est de dire ce qui s’est passé, d’objectiver les faits, pour, in fine, protéger la victime. C’est malheureusement tout l’inverse qui se produit. « La médecin légiste ne la croit pas. Elle fait n’importe quoi », résume l’avocate. Ce constat dit l’essentiel de cette affaire : la remise en question de la parole de Shaina, posée dès la première heure, contamine tout ce qui suit.

Negar Haeri évoque une « faute inaugurale ». À partir de là, la parole de Shaina circule affaiblie, vidée de sa substance, dans un système judiciaire gêné par les violences faites aux femmes. Non par les faits, mais par la manière dont ils ont été recueillis. « Dès l’instant où la médecine légale ne reconnaît pas les faits, la suite chancelle », explique l’avocate et autrice.

L’enquête qui suit confirme ce déséquilibre initial : une enquêtrice qui « fait n’importe quoi », une instruction qui manque de rigueur, et surtout cette question posée par la juge aux mis en cause : « Quelle réputation avait-elle ? » Une question incompatible avec le traitement d’une plainte pénale, mais révélatrice d’un biais encore fréquent : évaluer la victime au lieu d’analyser les faits.

Une réputation qui prend la place de l’instruction

Ce que Negar Haeri met au jour dans le livre, c’est le poids disproportionné accordé à la réputation dans les affaires de violences sexuelles. Dans le dossier, Shaina est très vite qualifiée de « fille facile ». Une rumeur de quartier, mais à laquelle l’institution prête attention. « Dans un vol de téléphone, personne ne vous demande qui vous êtes. Dans un viol, si », résume l’avocate. À mesure que cette réputation circule, la protection attendue ne vient pas. Les menaces envoyées par Ahmed, l’un des mis en cause, ne déclenchent aucune mesure efficace. Le contrôle judiciaire censé le tenir éloigné n’est pas respecté. La plainte de Shaina n’a pas pour effet de la protéger : elle la rend encore plus vulnérable. « Il s’est senti autorisé. Si rien ne vous interdit d’agir, vous agissez », constate amèrement Negar Haeri.

Le livre montre comment une absence de réponse judiciaire peut, en matière de violences faites aux femmes, fonctionner comme un signal implicite.

Un enchaînement qui conduit au meurtre

Shaina est tuée à quinze ans par un autre jeune homme, Driss, qu’elle connaît ; c’est son petit ami depuis quelque temps et elle est enceinte de lui. Pour l’avocate de Shaina, ce meurtre n’est pas un « passage à l’acte isolé » ; il est, au contraire, l’aboutissement d’une mécanique. « Les trois affaires se répondent. La deuxième découle de la première. La troisième découle de l’échec des deux précédentes », analyse-t-elle. C’est ce qu’elle appelle « l’effet domino ».

Dans La jeune Fille et la mort, Negar Haeri consacre un chapitre entier à la notion de crime d’honneur : une logique qui n’appartient pas à un ailleurs fantasmé, mais à des mécanismes bien présents dans nos sociétés. « Ahmed la punit. Driss la punit. Les deux agissent selon la même logique : sanctionner une fille pour avoir pris la parole et avoir remis en question leur propre honneur. » Ici encore, l’avocate ne charge pas les intentions : elle analyse les dynamiques. Une jeune fille perçue comme fautive, une réputation installée, une absence de réaction publique, et, au terme, un crime.

Un travail d’écriture retenu, pour interroger le réel

La Jeune Fille et la mort se caractérise par un style dépouillé de tout le pathos et des effets de surprise qui, trop souvent encore, collent à la peau des récits de faits divers. « On m’a dit que c’était cru tout en étant pudique. Ça me va », dit-elle.

Car son objectif est bien de documenter une réalité judiciaire avant tout. Negar Haeri n’hésite pas non plus à évoquer ses propres moment de doute : « Je ne savais plus ce qui relevait du vrai ou du faux », explique-t-elle. Un aveu important, dans la mesure où cela permet de montrer comment le doute, lorsqu’il s’installe, affecte même les professionnels. Et comment il peut biaiser l’ensemble d’un dossier lorsque les premières étapes sont mal conduites.

Le titre quant à lui s’ancre dans cette même sobriété : il fait en effet référence conjointement au lied de Schubert et au poème de Matthias Claudius, comme une métaphore de structure, une manière de penser le dossier. « Dans le poème, la mort prend la parole pour se présenter comme une figure familière, presque banale », explique Negar Haeri au cours de notre entretien. Shaina se maquille avant de retrouver Driss ; elle pense rejoindre quelqu’un qui lui veut du bien. La mort, dans son histoire, n’arrive pas comme une rupture soudaine, mais comme une présence qui s’avance à mesure que les institutions se retirent.

Enfin, la référence à Schubert permet d’éclairer ce glissement : l’histoire n’est pas celle d’un châtiment brutal, plutôt celle d’une approche progressive, rendue possible par des absences successives. L’absence de reconnaissance, l’absence de protection, ou encore l’absence de limites posées aux agresseurs.

Un miroir pour le Luxembourg : nommer pour agir

La réflexion menée dans La Jeune Fille et la mort dépasse l’affaire elle-même. Elle résonne en effet également, au Luxembourg, où le débat sur les violences faites aux femmes reste notamment marqué par un angle mort majeur : l’absence de définition légale du féminicide. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le pays ne dispose encore d’aucun dispositif officiel afin de recenser les féminicides ou les tentatives de féminicides. En janvier 2025, la Chambre des Députés a adopté une motion demandant de débuter ce comptage annuel : une avancée notable, certes, mais tardive.

Pour Fatima Rougi, présidente du Planning Familial Luxembourg, l’enjeu est clair : « Au Luxembourg, nous voulons mieux protéger les femmes. Pourtant, sur les féminicides comme sur d’autres réalités qui les touchent directement, nous ne disposons pas encore de chiffres clairs. Cette absence de données rend invisible une partie de ce que vivent les femmes dans notre pays. » Et d’ajouter : « Nommer, compter, comprendre, pour mieux agir : disposer de données fiables n’est pas un détail technique. C’est une condition essentielle pour construire des politiques publiques efficaces et protéger réellement. »

Le Jeune Fille et la mort, Negar Haeri, aux éditions du Seuil.

À lire également

Comment protéger les victimes de violences domestiques au Luxembourg ?

La Nuit au cœur de Natacha Appanah : écrire l’indicible

Mathieu Palain : « L’amour, c’est difficile d’en donner quand on n’en a pas reçu »